Артефакт (от лат. artefactum – искусственно сделанный) – древняя вещь, изготовленная человеком или имеющая следы его использования.

Артефакт (от лат. artefactum – искусственно сделанный) – древняя вещь, изготовленная человеком или имеющая следы его использования.

Лидский замок был построен в те тревожные времена, когда натиск Тевтонского ордена на белорусские и литовские земли достиг наибольшей силы. Чтобы преградить рыцарям путь в глубь земель Великого княжества Литовского, великий князь Гедимин в 1323 году приказал построить в Лиде каменный замок.

С конца XIII в. распространяются замки-кастели, построенные в труднодоступных местах, четырехугольной формы, чаще всего с 1-2 башнями, с укрепленными стенами, окруженные валами и рвами. Название укрепления происходит от латинского слова «castellum», что первоначально означало укрепленный валами и рвами лагерь римских легионов.

Замки-кастели характеризуются яркой архитектурной формой, совершенной композицией и массивными пропорциями.

Лидский замок возведен на искусственном насыпе при слиянии рек Лидейка и Каменка. В плане – трапеция, имеет стены толщиной 2 м внизу і 1,5 м вверху. Первоначально была возведена только одна башня (юго-западная). По приказу великого князя литовского Витовта в конце XIV – начале XV в. с расчетом на ведение пушечного боя по диагонали была построена вторая башня (северо-восточная). На конец XIV – начало XV в. замок имел три входа: один в южной стене на высоте 4 м от первоначального уровня двора и два в восточной стене. Вверху размещаются бойницы. На восточной стене находится кирпичный данскер (туалет). Для строительства замка в основном использовался камень. Кирпич использовался только для основных конструктивных элементов и архитектурных деталей. Строительство замка длилось 5–7 лет.

Археологические исследования Лидского замка проводили М. А. Ткачев (1970), Я. Г. Зверуго (1974), О. А. Трусов (1977-1978, 1980, 1985), А. К. Кравцевич (1986-1987).

Глубина культурного слоя Лидского замка колеблется от 0,2-0,4 м в середине двора до 1,5-2 м у стен. Культурный слой Лидского замка датируется XIV–XVII вв. Более поздних наслоений почти нет. Подавляющее большинство находок относится ко времени активного использования замка – XIV–XVII вв. В коллекцию артефактов Лидского замка входят орудия труда, бытовые вещи, вооружение, военное снаряжение.

Корд XV в.

Корды (тесаки), характеризующиеся простым или слегка изогнутым около острия однолезвийным клинком, найдены возле Лиды, в Мозыре и Кричеве. Лидский экземпляр имеет длину 100 см. Клинок простой, с гранью и характерным ножевидным оформлением слегка изогнутого острия, длиной 87 см. Рукоять ножевая, без навершия. На рукояти имеются три отверстия для крепления накладок. На клинке размещены клейма: «пассауский волк» и крест на дуге. Однолезвийные мечи-корды были в XVI в. оружием конных рыцарей ВКЛ.

Шпора XVI в.

Шпоры XIV–XVII вв. из Белорусского Понеманья близки к формам, распространённым в Европе.

Необычный экземпляр из Лидского замка с дугой в виде буквы «U», с длинным (15,5 см), слегка загнутым шипом, конец которого обломан. Такие шпоры носили гусары в XVI в.

Обувные подковки XV–XVII в.

Обувные подковки – одна из самых массовых находок металлических изделий во время раскопок памятников позднего средневековья.

Ориентируясь на новгородские материалы, ранние формы подков датируются XIV веком, но чаще встречаются в слоях конца XV–XVI веков. Анализ иконографических материалов позволяет предположить, что до рубежа XV–XVI вв. подков в Беларуси почти не было. В белорусском Понеманье основном использовались подковы, которые прикреплялись к каблуку шипами. Древнейшие подковы представляют собой изогнутую дугой узкую и высокую пластину (до 2,5 см) с тремя шипами. В Новгороде они обнаружены в слоях XIV–XV вв. На территории белорусского Панеманья высокие подковки встречаются в слоях XV-XVI вв. Дальнейшее развитие подковок шло в сторону уменьшения высоты и увеличения ширины. Постепенно подковки становятся плоскими, и этот процесс приходится на XVI-XVII вв. В слоях конца XVII-XVIII вв. появляются плоские подковки, которые прикреплялись к каблуку гвоздями.

Подковы для лошадей XVI–XVIII вв.

При раскопках памятников позднего средневековья на территории Беларуси обнаружена большая коллекция подков овальной формы, ширина дуги которых уменьшается к концам. Длина – 10-19 см, ширина 8-15 см. Они различаются по размеру, наличию различных деталей и количеству отверстий для гвоздей. К наиболее древним (XIV–XV вв.) относятся экземпляры с выступами на концах и отверстиями для гвоздей, соединенными пазом. Подобные подковы существовали в XVI–XVII вв. Встречаются подковы с круглыми отверстиями на концах, а среди них – с широким выступом в центре дуги. Они датируются XVII–XVIII веками. Среди находок встречаются подковы без выступов, отворотов и отверстий на концах, только с отверстиями для гвоздей.

Форма подковы дает возможность определить, для копыта какой ноги оно предназначалось – задней или передней, так как копыта передних ног лошадей более круглые, а задних — более узкие и удлиненные. В разное время в Средние века использовалась разная ковка передних и задних ног лошадей. В XIV–XVI вв. чаще встречаются передние подковы. Вероятно, подковывание всех четырех ног лошади вошло в обычай только с появлением сети мощеных дорог.

Кинжал XIV в.

На территории Беларуси кинжалы представлены в единичных экземплярах. Особого внимания заслуживает экземпляр, найденный в Лиде. Он выполнен в виде полосы, симметрично суженной с обоих концов и разделенной короткими крестообразными выступами на рукоятку и клинковую часть. Общая длина кинжала составляет 43 см, клинок – около 30 см, ширина – 2,5 см. В верхней части ручки имеется отверстие диаметром 0,3 см. Не исключено, что кинжал не доделан до конца, о чем свидетельствует только одно отверстие для крепления накладок на конце рукояти.

Топор XV–XVII вв.

Самым популярным видом обухового оружия был топор.

Топор со слегка выраженной в боковой проекции насадкой, плавно переходящей в широкое лезвие с вырезанной бородой.

Крюк для натягивания тетивы арбалета XIV в.

Натяжной крюк с раздвоенным основанием, на котором имеются два отверстия для крепления к ремню. Арбалетчик использовал крюк, чтобы зацепить тетиву, а согнутую ногу просовывал в стремя. Оставалось только разогнуться, выпрямив ногу, чтобы тетива натянулась.

Арбалетные болты XIV–XVI вв.

Арбалет на территории Беларуси известен с XII–XIII вв. и до конца XVI в. как боевое оружие, а до конца XVIII в. как охотничье. В XIV–XV вв. арбалет — важнейшее оружие пехоты.

По способу прикрепления к древку их делят на втулковые и черешковые. По форме сечения пера все арбалетные стрелы граненые, весом 50-75 г.

Наконечники лучных стрел XIV–XVI вв.

В отличие от соседней Польши, где в XIV–XV вв. лук использовался в основном как охотничье оружие , на территории Беларуси он вышел из боевого применения. На это оказали влияние татары, которые с конца XIV в. входили в состав вооруженных сил Великого княжества Литовского. В XVI в. лук выступает как один из самых популярных видов оружия в Беларуси. Наконечники стрел для лука все черешковые, в поперечном сечении они напоминают тонкую линзу. Среди находок есть и ромбовидные. Вес – около 9 г.

Рыболовные снасти

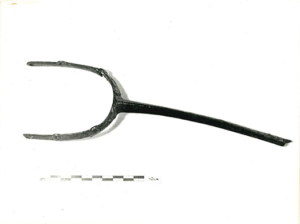

Вилка XVI–XVII вв.

Вилки в Беларуси вошли в широкое употребление не ранее XVI в. Сначала это был двузубый прибор з черешковой ручкой. Двузубые вилки были важным аксессуаром в столовых и охотничьих комплектах. Собственно индивидуальные столовые вилки появились в Европе не позднее XV века. Уже в XVII в. столовый набор ножей и вилок не был редкостью даже в помещичьих домах.

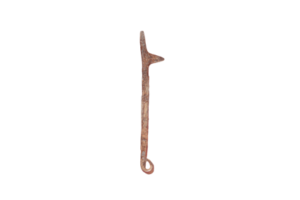

Инструмент для кровопускания XIV–XVII вв.

Стержень прямоугольный в сечении, длиной 15 см с отточенным клювом.

В Беларуси найдено два таких предмета – в Лидском замке и в Мстиславле.

Список болезней, которые лечили кровопусканием, был весьма обширен – от мигреней, газов в желудке до эпилепсии. Кровопускание использовалось для «проветривания жил», «охлаждая» разгоряченное тело. Все простудные заболевания и инфекции, включая холеру и чуму, обязательно лечились кровопусканием. Практиковалось вплоть до начала XX в.

Пороховница XVII в.

Оловянный сосуд в виде усеченного конуса, высотой около 6 см, с крышкой и ушками по бокам, чтобы подвешивать эту вещь к поясу.

Пороховница была необходима стрелку для того, чтобы у него всегда при себе был запас сухого пороха. Существовала с конца XV в. и до начала XX в. Использовалась на службе и на охоте.

Варган (дрымба) XVI в.

Древний язычковый музыкальный инструмент. Известен у многих народов под разными названиями. Предмет относится к категории редких находок и представляет собой круглую железную подковку с вытянутыми прямыми концами и тонким язычком-пластинкой, отходящим от дуги. Все варганы, найденные на территории Беларуси, сохранились фрагментарно.

Подсвечник XV–XVII вв.

Однорожковый подсвечник со спиральным концом.

Все найденные археологами железные подсвечники втулковые, однорожковые и имеют очень простую форму: прямой или слегка изогнутый стержень, один конец которого переходит во втулку, а другой заострен для крепления в щели в стене. Датируются они XV–XVII веками. Очевидно, только случайностью можно объяснить отсутствие среди археологических материалов двух- и трехрожковых подсвечников, а также подсвечников с иголками вместо втулки.

Инструменты для высекания искр из кремня

Мисковидный кафель XV в.

Мисковидный кафель образовался путем уменьшения высоты тела и увеличению размеров устья горшковидного кафеля. Он делится на виды по форме устья, которое делали круглым, квадратным или прямоугольным.

Единственный близкий к мисковидному квадрифалийный кафель XV в. из Лидского замка имеет высоту всего 3,5 см, скорее всего это было декоративное изделие для отделки купола печи.

Кирпич XIV–XV стст.

Строители Лидского замка использовали кирпичи размером 31 x 15 x 10 см. Длина лидского кирпича соответствует длине кирпичей, использованных при строительстве города Риги. Большинство кирпичей Лидского замка имеют гладкую поверхность. Эта особенность характерна для замков-кастелей в Медниках и Крево. В XIV в. при строительстве замков использовались также кирпичи меньших размеров. Например, для окаймовки стен Лидского замка использовались кирпичи размером 31 x 14 x 7 см. Крупноформатный кирпич преобладал в строительстве на территории Беларуси с XIII до XVIII вв. Отличительной особенностью этого кирпича являются удлиненные борозды на одной из его широких сторон. Из-за них такой кирпич часто называют «пальчаткой». Сушили под открытым небом, поэтому встречаются экземпляры со следами дождя или лап домашних животных. При строительстве северо-восточной башни Лидского замка (к. XIV – н. XV вв.) использовались кирпичи размером 29-30 x 14 x 7,5 – 8 см, которые отличались от кирпичей второй половины XIV ст. цветом, лучшим качеством формовки и обжига, отсутствием борозд.

Черепица керамическая XIV–XV вв.

На территории Беларуси черепица известна с XIV в. Наиболее ранние формы черепицы, которые датируются концом XIV – началом XV в., найдены О. А. Трусовым при исследовании башен Лидского замка. Лидская черепица имеет полуциркульную форму, на ее поверхности на расстоянии 3-4 см от широкого края в центре конька имеется крепежный шип (длиной до 6 см) в виде толстого зуба.

Трубки курительные XVI–XVII вв.

Изготовлены из керамических масс (красной, белой глины, фарфора).

Курительные трубки на территории Беларуси известны с конца XVI – начала XVII в. Сначала завозили их других стран (Голландия, Бельгия, Турция). В слоях XVII–XVIII вв. встречаются фарфоровые курительные трубки.

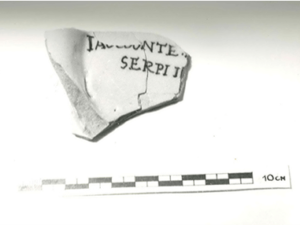

Итальянская майолика XVI–XVII вв.

Во второй четверти XVI в. главным центром изготовления фаянса становится Урбино, где преобладала фигурная живопись. Фрагмент блюда с сюжетом о гибели Лаокоона и надписью на латинском языке на обороте, которая объясняет сцену, найден при раскопках в Лидском замке. По определению И. В. Ганецкой, блюдо принадлежит к произведениям Никколо Пеллипарио, мастера второй четвертиXVI в. из Урбино.

Рейнская керамика XVI – первой половины XVII ст.

В позднесредневековом культурном слое городов и замков Белорусского Понеманья встречаются фрагменты западноевропейской посуды. В основном это рейнская керамика (так называемая каменная посуда), покрытая соляной глазурью. Рейнская керамика датируется XVI–XIX вв.

Два фрагмента бокала украшены барельефом в виде головы льва (изображение зверообразного облика в медальоне).

Ладья шахматная XIV–XV вв.

Высота 4 см, диаметр основы – 3,5 см. Экспонат является образцом косторезного мастерства. Выполнен в стиле абстрактной символики. О том, что перед нами именно ладья, свидетельствует верхняя часть узора со своеобразными «крыльями» руха (рух – гигантская птица, известная по арабским сказкам, легендам, преданиям древних путешественников). Средневековый мастер изобразил нечто среднее между восточной фигурой и русской ладьей.

Шашка XV–XVI вв.

Шашка имеет толщину 0,5 см, диаметр – 3 см, дископодобная, внешняя поверхность украшена концентрическими кругами. Эта самый распространенный тип шашек в Средневековье, который сохранился до XVII в.

Гребень XIV в.

Костяной двусторонний гребень (с одной стороны частые зубцы, с другой – редкие), цельный.

В XIII – XVI вв. преобладают костяные гребни прямоугольной формы.

Двусторонние гребни были предметом повседневного обихода. Их использовали для расчесывания волос, закалывания и украшения причесок.

Пластина-накладка XIV–XV вв.

Фрагменты костяной накладки на колчан для стрел полуциркульной формы с большими и маленькими отверстиями (маленькие для крепления). Накладка украшена орнаментом в виде небольших кружков с точкой внутри.

Игла XIV–XVI стст.

Длина иголки 5,6 см. Одна сторона иглы заострена, другая надломана. На ощупь – гладкая. Можно предположить, что сломанный конец иглы был более острым и использовался для шитья, а конец с ушком был утолщен и использовался как колющий инструмент. Подобная игла могла использоваться для сшивания кожи или грубых тканей.

Пуговица XV–XVII вв.

В слоях XVI–XVII вв. встречаются костяные пуговицы.

Плоско-выпуклая, круглая, с тремя сквозными отверстиями, без орнамента.

Пуговицы служили для застегивания частей одежды, а также могли служить украшением.

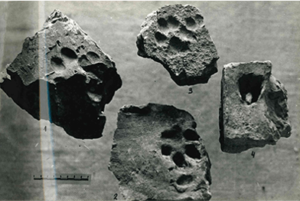

Каменные ядра XIV–XV стст.

Каменные ядра появляются в наслоениях городов и замков в XIV–XVI вв. Каменные ядра изготавливались в основном из гранита. В некоторых случаях они были выполнены из крупнозернистого песчаника и местного известняка-доломита, как в Лидском замке.

На территории замка было найдено около 40 ядер диаметром от 4 до 37 см. Имеются овальные ядра. Помимо камнеметных машин, ядра небольших размеров могли использоваться для стрельбы из пушек.

Точильные бруски XIV–XVII вв.

В слоях XIV–XVII вв. городов, замков часто встречаются точильные бруски. По форме и размеру они также ничем не отличаются от точильных брусков более раннего периода. Существуют маленькие брусочки, которые использовались для заточки мелких предметов или для доводки остроты более крупных предметов.

Литература

1. Археалогія Беларусі. У 4 т. Т. 4. Помнікі XIV-XVIII стст. / В. М. Ляўко, М. Ф. Гурын, Ю. А. Заяц і інш., Пад рэд. В. М. Ляўко і інш. – Мн.: “Беларуская навука”, 2001. – 596 с.: іл.

2. Археалогія і нумізматыка Беларусі: Энцыкл./Беларус. Энцыкл.; Рэдкал.: В. В. Гетаў і інш. – Мн.: БелЭн, 1993. – 702 с.: іл.

3. Бохан Ю. М. Узбраенне насельніцтва беларускіх зямель у XIV-XVI стст. – Мінск: Беларусь, 2012. – 151 с.: іл.

4. Краўцэвіч А. К. Гарады і замкі Беларускага Панямоння XIV- XVIII стст. : Планіроўка, культурны слой. – Мн.: Навука і тэхніка [Электронны рэсурс] 1991. – 171 с. – Рэжым доступу: https://knihi.com.– Дата доступу: 27.10.23

5. Памятник архитектуры XIVвека. Замок в г. Лида. Археологический отчёт о полевых исследованиях в июле – августе 1977 г. Книга №1.

6. Памятник архитектуры XIVвека. Замок в г. Лида. Археологический отчёт о полевых исследованиях в июле – августе 1977 г. Фотофиксация археологических находок. Книга VIII.

7. Памятник архитектуры XIVвека. Замок в г. Лида. Археологический отчёт о полевых исследованиях в июле – августе 1977 г. Рисунки археологических находок. Книга IV.

8. Памяць: Ліда. Лідскі р-н : Гіст.- дак. хронікі гарадоў і р-наў Беларусі/Рэдкал.: В. Г. Баранаў і інш.; Маст. Э. Э. Жакевіч.- Мн.: Беларусь, 2004. – 566 с.: іл.

9. Ткачоў М. А. Абарончыя збудаванні заходніх зямель Беларусі XIII-XVIII стст. Рэд. П. А. Раппапорт. Мн., «Навука і тэхніка», 1978. – 144 с.: іл.

10. Трусов О. А. Памятники монументального зодчества Белоруссии XI-XVII вв., 1988 г.

11. Трусаў А. Мінулае і сучаснасць Лідскага замка // Лідскі летапісец № 2 (38), 2007 г., с. 14-29.

12. Трусаў А. А. Старадаўніх муроў адраджэнне: Мінулае і сучаснасць Лідскага замка. – Мн.: Полымя, 1990.- 79 с.: іл.